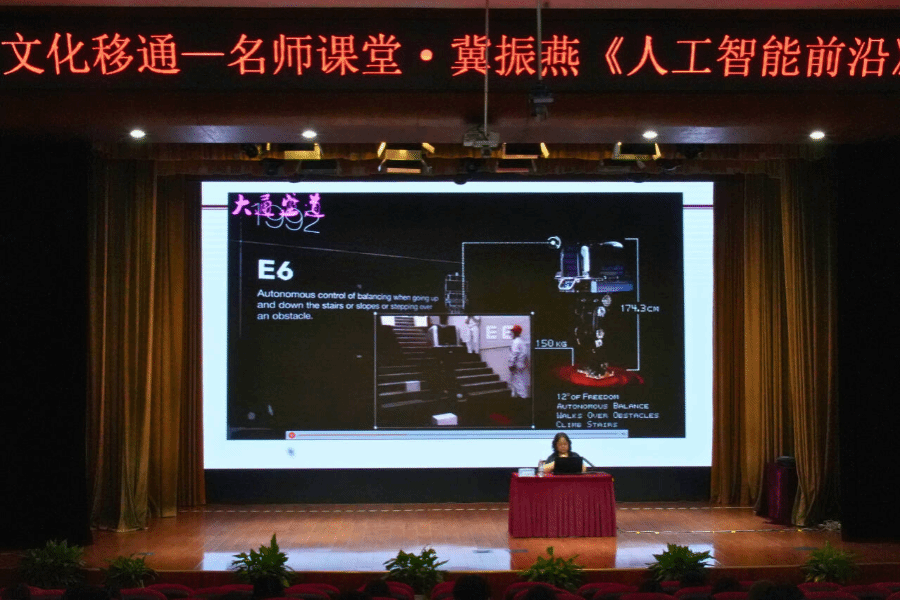

人工智能作为新一轮科技革命的核心引擎,正深刻重塑全球产业格局与人类生活方式。10月9日晚 7:00,北京交通大学冀振燕教授受邀在重庆移通学院合川校区下里巴人剧场,以“人工智能发展与应用”为主题开展专题讲座,探索机器人技术的演进脉络与未来可能。

从机器人舞蹈看技术突破,冀振燕教授播放了2025年春节期间机器人团体舞蹈视频——视频中20台人形机器人同步完成旋转、跳跃、队形变换等动作,关节灵活度媲美人类舞者,甚至能精准配合音乐节奏做出 0.5 秒内的快速姿态调整。“这不是简单的程序复刻,而是AI算法与机械控制的深度协同。”教授指出,当前机器人已实现“高灵敏度感知 + 流畅动力学控制”双重突破,从工业场景的精准操作到家庭场景的交互服务,人工智能正以更贴近人类需求的方式融入日常生活。

技术演进与伦理共生:四次跨越背后的原则坚守。“机器人伦理与技术演进始终同频共振,技术向前一步,伦理规范就要跟进一步。”冀振燕教授强调,阿西莫夫提出的“机器人三大原则”(不伤害人类、服从人类合法命令、保护自身存在)并非静态准则,而是随技术发展不断丰富内涵的“行业底线”。她以四次技术跨越为例,梳理机器人产业的发展路径:

1.1954-1960年:工业启蒙期——Unimate机器人(世界首台工业机器人)在通用汽车工厂落地,替代人类完成焊接、搬运等高危作业,开启“机器替代人工”的序幕,但当时仅能执行单一固定程序;

2.1960-1980年:机械普及期——液压驱动机械臂在汽车制造领域规模化应用,如福特工厂通过机械臂实现车身组装效率提升300%,但仍依赖人工编程,无法适应复杂场景;

3.1990-2020年:智能萌芽期——传感器技术(视觉传感器、力触觉传感器)突破催生服务机器人,如家用扫地机器人通过视觉导航规避障碍,医院配送机器人通过力控技术轻拿轻放药品,机器人开始具备“环境适配能力”;

4.2020-2025年:具身智能期——人形机器人与具身智能成为核心热点,机器人不仅能模仿人类动作,更能通过AI算法自主学习(如通过观察人类操作掌握工具使用),具备“自主决策与适应能力”,典型代表如特斯拉 Optimus、优必选 Walker X 等。

多领域渗透:从工业到民生的“机器人矩阵”。冀振燕教授通过案例展示,当前机器人已形成“全场景覆盖、分领域深耕”的应用格局:

1.工业领域:智能工厂的“核心劳动力”

中联重科智慧产业城部署2000余台工业机器人,涵盖焊接、装配、检测等全流程,通过5G+AI协同实现“多品种重型装备敏捷制造”——以往需要100人/天完成的起重机底盘装配,现在由 20台机器人协同作业,8小时即可完成,且合格率从98.2%提升至 99.97%;同时,人形机器人开始承担工厂内“柔性搬运”任务,如抓取不规则零件、跨车间物料转运,解决传统机械臂 “固定场景局限”问题。

2.公共服务领域:贴近生活的“智能伙伴”

海尔“HIVA 海娃”家庭机器人可实现“家居控制+老人陪护+ 儿童教育”多场景服务,如通过语音交互控制家电、监测老人心率血压并自动预警;乐聚“夸父”人形机器人在汽车4S店承担零件拣选、客户引导任务,其关节活动度达 270°,可灵活抓取不同尺寸的零件盒;此外,教育机器人已进入中小学课堂,通过编程教学培养青少年AI思维。

3.特种领域:极端环境的“生命守护者”

防爆机器人在油库、化工厂等场景替代人工进行巡检,通过红外传感器检测泄漏点,最高可承受120℃高温;地震救援机器人可深入坍塌废墟,通过蛇形机身穿越狭窄空间,搭载的生命探测仪能在30秒内定位幸存者,2024年甘肃地震中,救援机器人累计协助救出12名被困人员。

核心突破:技术降本双轮驱动商业化。“机器人产业要实现规模化,核心技术突破与成本控制缺一不可。”冀振燕教授详解当前技术痛点与解决方案:

1.机械结构:向“类人灵活度”突破

国华智能研发的7自由度仿生手臂,重复定位精度达±5 弧秒(相当于发丝直径的 1/20),可完成“拧瓶盖”“穿针引线” 等精细动作,其采用的“轻量化碳纤维关节 使手臂重量从传统的 15kg降至5kg,能耗降低40%;

2.感知与控制:构建“智能大脑”

感知层依赖“视觉+力触觉”双模融合——3D视觉传感器可精准识别物体形状、位置(误差≤0.1mm),力触觉传感器能感知 5g-100kg的力变化,实现“轻拿轻放”;控制层则通过中科云谷具身智能平台,实现多机器人“集群调度与自进化”,如100台机器人协同作业时,可自主分配任务、规避碰撞,且能通过数据积累优化操作流程;

3.成本控制:国产化打破“价格壁垒”

以往机器人核心部件(如减速器、伺服电机)依赖进口,整机价格高达百万元级,限制了中小企应用;如今国产减速器(如绿的谐波)精度达到进口水平,价格仅为进口产品的1/3,伺服电机国产化率超80%,推动人形机器人整机价格降至“汽车级别”(15-30 万元),2024年中国服务机器人市场规模同比增长45%,中小企采购占比从12%提升至35%。

未来展望:从“工具”到“协同伙伴”。讲座尾声,冀振燕教授提出:“随着‘机器人+ AI’融合加深,产业将从‘自动化执行’向‘自主化协同’跨

多领域渗透:从工业到民生的“机器人矩阵”。冀振燕教授通过案例展示,当前机器人已形成“全场景覆盖、分领域深耕”的应用格局:

1.工业领域:智能工厂的“核心劳动力”

中联重科智慧产业城部署2000余台工业机器人,涵盖焊接、装配、检测等全流程,通过5G+AI协同实现“多品种重型装备敏捷制造”——以往需要100人/天完成的起重机底盘装配,现在由 20台机器人协同作业,8小时即可完成,且合格率从98.2%提升至 99.97%;同时,人形机器人开始承担工厂内“柔性搬运”任务,如抓取不规则零件、跨车间物料转运,解决传统机械臂 “固定场景局限”问题。

2.公共服务领域:贴近生活的“智能伙伴”

海尔“HIVA 海娃”家庭机器人可实现“家居控制+老人陪护+ 儿童教育”多场景服务,如通过语音交互控制家电、监测老人心率血压并自动预警;乐聚“夸父”人形机器人在汽车4S店承担零件拣选、客户引导任务,其关节活动度达 270°,可灵活抓取不同尺寸的零件盒;此外,教育机器人已进入中小学课堂,通过编程教学培养青少年AI思维。

3.特种领域:极端环境的“生命守护者”

防爆机器人在油库、化工厂等场景替代人工进行巡检,通过红外传感器检测泄漏点,最高可承受120℃高温;地震救援机器人可深入坍塌废墟,通过蛇形机身穿越狭窄空间,搭载的生命探测仪能在30秒内定位幸存者,2024年甘肃地震中,救援机器人累计协助救出12名被困人员。

核心突破:技术降本双轮驱动商业化。“机器人产业要实现规模化,核心技术突破与成本控制缺一不可。”冀振燕教授详解当前技术痛点与解决方案:

1.机械结构:向“类人灵活度”突破

国华智能研发的7自由度仿生手臂,重复定位精度达±5 弧秒(相当于发丝直径的 1/20),可完成“拧瓶盖”“穿针引线” 等精细动作,其采用的“轻量化碳纤维关节 使手臂重量从传统的 15kg降至5kg,能耗降低40%;

2.感知与控制:构建“智能大脑”

感知层依赖“视觉+力触觉”双模融合——3D视觉传感器可精准识别物体形状、位置(误差≤0.1mm),力触觉传感器能感知 5g-100kg的力变化,实现“轻拿轻放”;控制层则通过中科云谷具身智能平台,实现多机器人“集群调度与自进化”,如100台机器人协同作业时,可自主分配任务、规避碰撞,且能通过数据积累优化操作流程;

3.成本控制:国产化打破“价格壁垒”

以往机器人核心部件(如减速器、伺服电机)依赖进口,整机价格高达百万元级,限制了中小企应用;如今国产减速器(如绿的谐波)精度达到进口水平,价格仅为进口产品的1/3,伺服电机国产化率超80%,推动人形机器人整机价格降至“汽车级别”(15-30 万元),2024年中国服务机器人市场规模同比增长45%,中小企采购占比从12%提升至35%。

未来展望:从“工具”到“协同伙伴”。讲座尾声,冀振燕教授提出:“随着‘机器人+ AI’融合加深,产业将从‘自动化执行’向‘自主化协同’跨越。